品系基本信息

特性和(hé)用(yòng)途

膀胱癌小鼠模型(誘導) mnu 誘導

膀胱癌作爲泌尿系統第二大(dà)常見惡性腫瘤,其發病率和(hé)死亡率一直高(gāo)居不下(xià)。雖 90% 膀胱癌可(kě)活 10 年以上,而 10% 的(de)惡性晚期膀胱癌的(de)生存期僅以月(yuè)計算(suàn)。

膀胱癌(Bladder Cancer)指發生在膀胱黏膜上的(de)惡性腫瘤,是世界上第 9 大(dà)惡性腫瘤。膀胱癌一般(98%)源于上皮細胞的(de)病變,因此尿路上皮癌是最常見的(de)類型。根據組織學分(fēn)類主要分(fēn)爲移行上皮細胞癌(Transitional cell carcinoma)、鱗狀細胞癌(Squamous cell carcinoma)和(hé)腺癌(Adenocarcinoma),其中

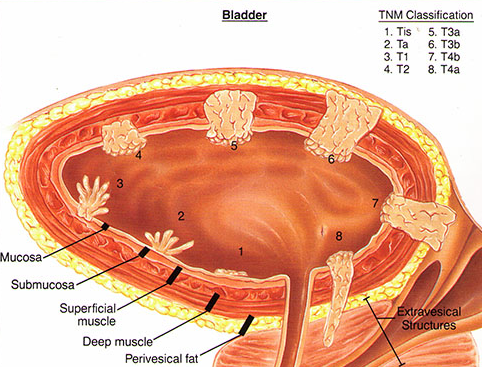

移行上皮細胞癌占 95% 根據組織浸潤情況又分(fēn)爲非肌層浸潤性膀胱癌(Non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC)和(hé)肌層浸潤性膀胱癌(Muscle-invasive bladder cancer, MIBC)兩類。最新診斷數據表明(míng) NMIBC 占到 75% 其餘約 25% 爲 MIBC 或是轉移疾病。

膀胱癌發病的(de)誘因比較多(duō)樣,吸煙(yān)是膀胱癌最常見的(de)風險,另外長(cháng)期接觸芳香胺類物(wù)質,如染料、皮革、橡膠和(hé)油漆等,會增加膀胱癌的(de)發病率。膀胱粘膜局部長(cháng)期遭受刺激,如長(cháng)期慢(màn)性感染、膀胱結石及尿路梗阻,都可(kě)能是誘發癌變的(de)因素。

膀胱癌的(de)發病機制相對(duì)複雜(zá),分(fēn)子基因學研究提示淺表性和(hé)浸潤性腫瘤各有不同的(de)分(fēn)子學機制。低級别非浸潤性乳頭狀癌會組成性激活酪氨酸激酶受體 Ras 信号轉導通(tōng)路。相比之下(xià),浸潤性腫瘤 TP53 和(hé) RB 基因突變的(de)頻(pín)率較高(gāo)。在膀胱癌的(de)所有臨床分(fēn)期(包括 Tis, T1, T2 或更高(gāo)分(fēn)期)内,如

有 p53, P21 和(hé)(或) RB 基因突變的(de)腫瘤,則腫瘤的(de)複發、轉移、死亡率會更高(gāo)。

動物(wù)模型是研究膀胱癌發病機制及其治療方法的(de)關鍵,目前常用(yòng)的(de)各種膀胱癌動物(wù)模型主要分(fēn)爲異種移植、化(huà)學誘導及基因編輯小鼠模型。在通(tōng)過化(huà)學誘導建立膀胱癌小鼠模型的(de)過程中,目前比較常見的(de)緻癌劑有兩大(dà)類:

1/ 以 N-butyl-N-(4-hydroxybutyl) nitrosamine(BBN) 和(hé) N-methy1-N-nitrosurea(MNU) 爲代表的(de)亞硝基類化(huà)合物(wù);

2/ 以 N -[4-(5-nitro-2-furyl)-2-thiazolyllformamide(FANFT) 爲代表的(de)硝基呋喃類化(huà)合物(wù)。

其中 BBN 和(hé) FANFT 爲間接緻癌物(wù),經灌胃後進一步代謝從尿中排洩,與尿路上皮接觸而導緻癌變。而 MNU 爲直接緻癌劑,需膀胱腔内灌注。

化(huà)學誘導模型接近自然狀态的(de)生長(cháng),對(duì)膀胱癌緻癌機制的(de)研究有重要價值,但是實驗周期會比較長(cháng),成瘤均一性相對(duì)也(yě)要差些。

驗證數據

查看膀胱癌小鼠模型(誘導)産品說明(míng)書(shū)

與唯尚立德一起,共同創造更多(duō)價值。

京公網安備 11011402010692号

京公網安備 11011402010692号