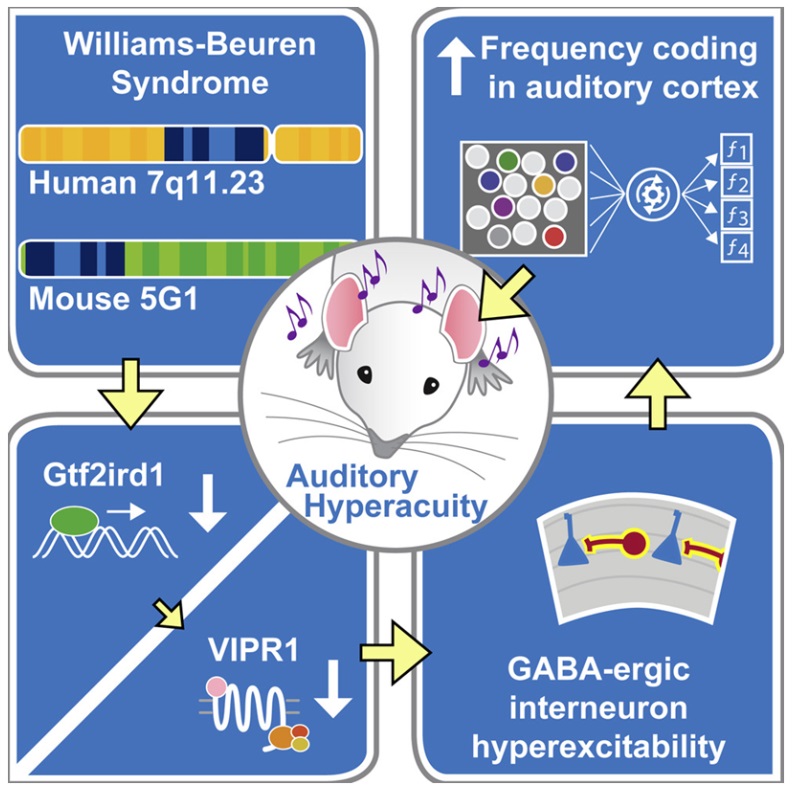

威廉姆斯-伯倫綜合征(Williams-Beuren syndrome, WBS)是一種罕見的(de)疾病,會導緻神經認知和(hé)發育方面的(de)缺陷。然而,音(yīn)樂(yuè)和(hé)聽(tīng)覺能力在WBS患者身上得(de)到了(le)保留,甚至增強。在一項新的(de)研究中,來(lái)自美(měi)國聖猶大(dà)兒(ér)童研究醫院的(de)研究人(rén)員(yuán)在這(zhè)種疾病的(de)模型中發現了(le)這(zhè)種能力的(de)機制。相關研究結果于2022年9月(yuè)23日在線發表在Cell期刊上,論文标題爲“Innate frequency-discrimination hyperacuity in Williams-Beuren syndrome mice”。

了(le)解是什(shén)麽導緻了(le)WBS患者的(de)卓越聽(tīng)覺能力,除了(le)幫助推進對(duì)聲音(yīn)分(fēn)辨能力的(de)研究外,還(hái)可(kě)能爲治療該疾病提供一種靶标。WBS提供了(le)對(duì)增強聽(tīng)覺能力的(de)機制的(de)深入了(le)解。例如,一些WBS患者擁有完美(měi)的(de)音(yīn)調,也(yě)就是在沒有參考指南(nán)的(de)情況下(xià)區(qū)分(fēn)音(yīn)符或音(yīn)頻(pín)的(de)能力。

論文通(tōng)訊作者、聖猶大(dà)兒(ér)童研究醫院發育神經生物(wù)學系的(de)Stanislav Zakharenko博士說,“WBS之所以在神經發育障礙中更爲人(rén)所關注,是因爲患有這(zhè)種疾病的(de)兒(ér)童,盡管有嚴重的(de)學習(xí)障礙,但與普通(tōng)人(rén)群中的(de)兒(ér)童相比,他(tā)們中有更多(duō)的(de)人(rén)具有優越的(de)音(yīn)樂(yuè)和(hé)語言能力。我們對(duì)此很感興趣,想知道更多(duō)關于一種由27個(gè)基因缺失引起的(de)疾病如何可(kě)能幫助患者獲得(de)比正常人(rén)更好的(de)聽(tīng)覺處理(lǐ)能力。”

聽(tīng)覺皮層中興奮的(de)神經元

WBS的(de)小鼠模型對(duì)聲音(yīn)頻(pín)率的(de)辨别能力增強。這(zhè)些小鼠在聽(tīng)覺皮層中的(de)頻(pín)率編碼也(yě)有改善,聽(tīng)覺皮層是大(dà)腦(nǎo)中處理(lǐ)聲音(yīn)的(de)部分(fēn)。這(zhè)些作者發現,辨别聲音(yīn)頻(pín)率的(de)能力增強是由聽(tīng)覺皮層中過度興奮的(de)中間神經元引起的(de)。

爲了(le)了(le)解WBS患者聽(tīng)覺能力增強的(de)細胞生物(wù)學基礎,這(zhè)些作者進行了(le)RNA測序(RNAseq)實驗。這(zhè)些數據使得(de)他(tā)們發現了(le)一種叫做(zuò)VIPR1的(de)神經肽受體,它在WBS患者的(de)聽(tīng)覺皮層中的(de)表達減少了(le)。在大(dà)腦(nǎo)類器官中也(yě)發現了(le)VIPR1的(de)減少,其中大(dà)腦(nǎo)類器官是實驗室中使用(yòng)人(rén)類誘導性多(duō)能幹細胞構建出的(de)高(gāo)級模型。

這(zhè)些作者發現,轉錄因子Gtf2ird1(由WBS患者丢失的(de)27個(gè)基因之一編碼)調節著(zhe)VIPR1。在聽(tīng)覺皮層中剔除或過度表達VIPR1可(kě)以模拟或逆轉WBS中觀察到的(de)聽(tīng)覺效果。因此,正是Gtf2ird1下(xià)調了(le)VIPR1,導緻了(le)WBS對(duì)聽(tīng)覺能力的(de)影(yǐng)響。

論文第一作者、聖猶大(dà)兒(ér)童研究醫院發育神經生物(wù)學系的(de)Christopher Davenport說,“在我們的(de)數據中出現之前,我對(duì)VIPR1了(le)解不多(duō),因爲與其他(tā)神經調節劑或神經遞質受體相比,這(zhè)個(gè)受體家族在大(dà)腦(nǎo)中的(de)作用(yòng)沒有得(de)到重視。我們的(de)研究結果表明(míng),它們可(kě)以強烈地影(yǐng)響信息處理(lǐ)和(hé)行爲,并且很可(kě)能也(yě)與其他(tā)行爲和(hé)疾病有關。”

Zakharenko說,“這(zhè)項新的(de)研究表明(míng),減少神經元過度興奮可(kě)能是通(tōng)過靶向VIPR1治療WBS的(de)一種普遍機制。它還(hái)爲研究音(yīn)樂(yuè)性和(hé)我們的(de)大(dà)腦(nǎo)如何根據WBS模型的(de)這(zhè)些發現區(qū)分(fēn)聲音(yīn)開辟了(le)新的(de)方向。

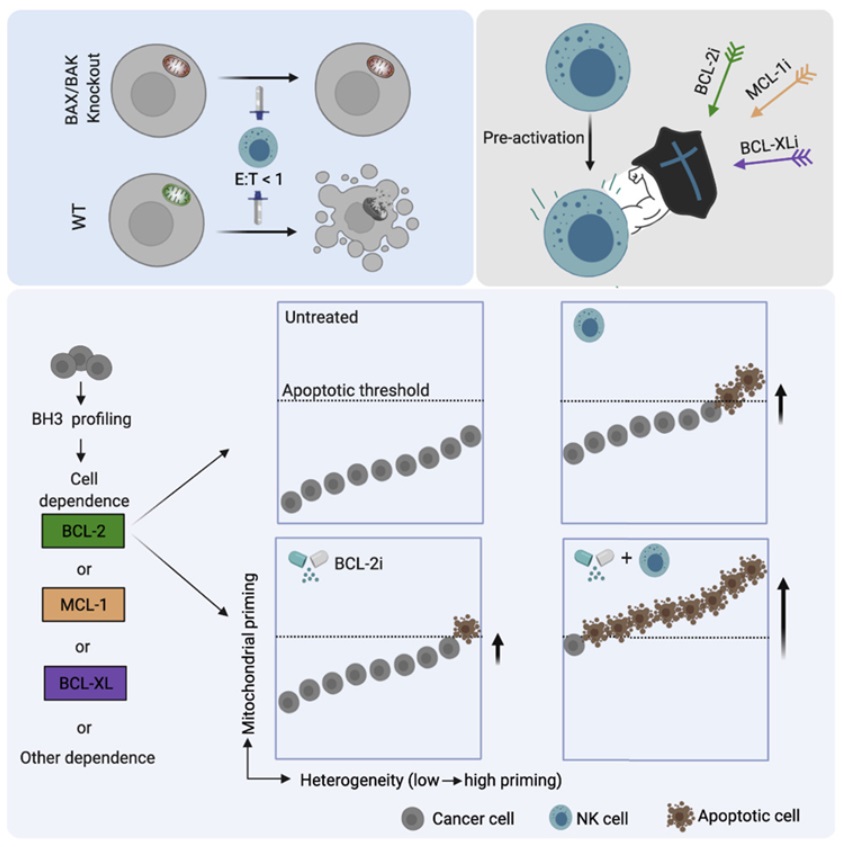

自然殺傷細胞(NK細胞)近來(lái)已成爲開發新的(de)免疫療法的(de)一個(gè)研究熱(rè)點。人(rén)們對(duì)利用(yòng)NK細胞進行癌症免疫治療的(de)興趣正在迅速增長(cháng)。然而,在大(dà)多(duō)數試驗中,基于NK細胞的(de)免疫療法的(de)療效仍然有限。因此非常需要增強NK細胞的(de)殺傷力的(de)策略。

在一項新的(de)研究中,來(lái)自美(měi)國丹娜法伯癌症研究院和(hé)哈佛醫學院的(de)研究人(rén)員(yuán)報告了(le)一種潛在的(de)新方法來(lái)提高(gāo)NK細胞療法的(de)療效。相關研究結果近期發表在Cell期刊上,論文标題爲“Augmenting NK cell-based immunotherapy by targeting mitochondrial apoptosis”。論文通(tōng)訊作者爲Anthony Letai和(hé)Rongqing Pan。

這(zhè)些作者描述的(de)這(zhè)種新策略建立在他(tā)們發現NK細胞誘導的(de)癌細胞凋亡是通(tōng)過一種涉及線粒體的(de)信号通(tōng)路發生的(de)。他(tā)們發現線粒體凋亡(mitochondrial apoptosis, mtApoptosis)途徑對(duì)于有效的(de)NK細胞殺傷是必不可(kě)少的(de),特别是處于生理(lǐ)上相關的(de)效應細胞與目标細胞的(de)比例下(xià)。這(zhè)種線粒體凋亡機制取決于線粒體中促凋亡蛋白(pro-apoptotic protein)和(hé)抗凋亡蛋白(anti-apoptotic protein)的(de)平衡。細胞是否自我毀滅取決于這(zhè)種平衡的(de)傾斜程度。他(tā)們表明(míng),NK細胞的(de)靶向作用(yòng)使這(zhè)種平衡傾向于促凋亡蛋白,因而爲癌細胞經曆線粒體凋亡做(zuò)好了(le)準備。

将NK細胞與一類将這(zhè)種平衡進一步推向促凋亡蛋白的(de)藥物(wù)---BH3模拟物(wù)(BH3 mimetics)---相結合可(kě)協同殺死體外培養的(de)癌細胞,并抑制癌症小鼠模型中的(de)腫瘤生長(cháng)。他(tā)們還(hái)發現,Letai實驗室開發的(de)一種篩選藥物(wù)的(de)方法---BH3圖譜分(fēn)析(BH3 profiling),可(kě)以用(yòng)來(lái)确定最有可(kě)能增強NK細胞對(duì)特定癌症的(de)殺傷力的(de)BH3模拟藥物(wù)。

綜上所述,這(zhè)些作者報告了(le)一種合理(lǐ)和(hé)精确的(de)策略來(lái)增強基于NK細胞的(de)免疫療法,這(zhè)可(kě)能也(yě)适用(yòng)于基于T細胞的(de)免疫療法。

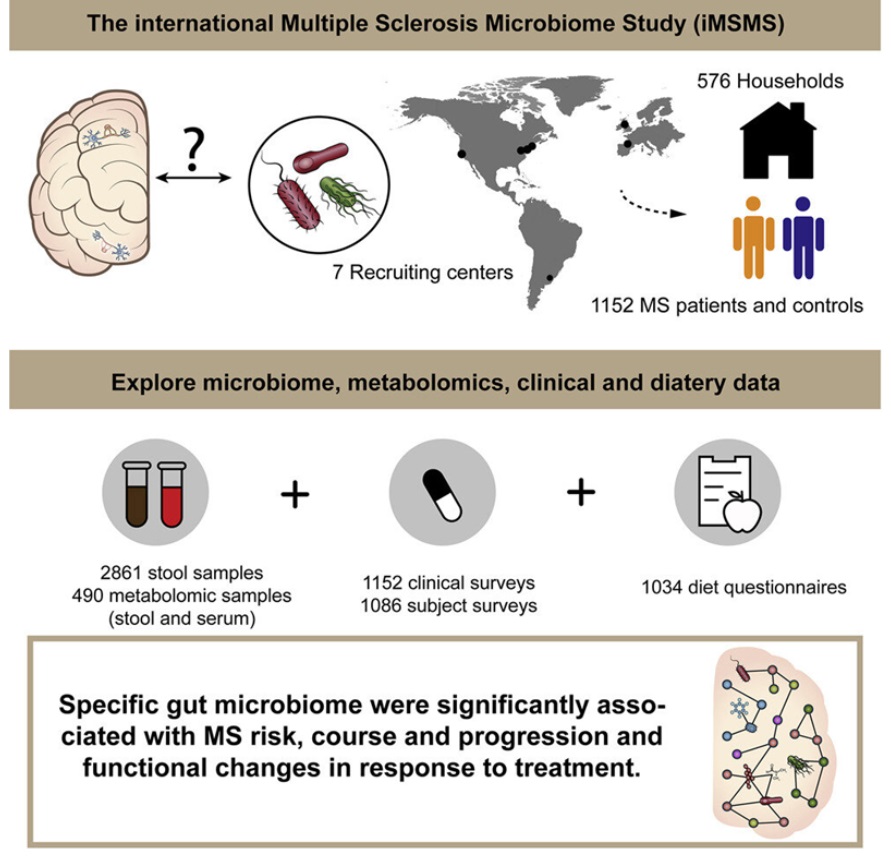

在一項新的(de)研究中,來(lái)自iMSMS(International Multiple Sclerosis Microbiome Study, 國際多(duō)發性硬化(huà)症微生物(wù)組研究)聯盟的(de)研究人(rén)員(yuán)發現多(duō)發性硬化(huà)症(MS)患者和(hé)健康人(rén)的(de)腸道細菌圖譜之間存在顯著差異,接受不同藥物(wù)治療的(de)MS患者之間也(yě)存在差異。雖然這(zhè)些變化(huà)中的(de)一些以前就有報道,但大(dà)多(duō)數是首次報道。他(tā)們還(hái)發現了(le)這(zhè)些細菌可(kě)能潛在影(yǐng)響疾病産生和(hé)治療反應的(de)新機制。相關研究結果發表在2022年9月(yuè)15日的(de)Cell期刊上,論文标題爲“Gut microbiome of multiple sclerosis patients and paired household healthy controls reveal associations with disease risk and course”。

近年來(lái),科學家們越來(lái)越多(duō)地将腸道細菌與包括糖尿病和(hé)關節炎在内的(de)一些疾病---不僅僅是腸道疾病---聯系在一起。随著(zhe)2010年代初DNA測序技術的(de)進步,微生物(wù)組研究領域真正打開了(le)局面,使科學家們能夠詳細了(le)解糞便、血液、粘膜組織和(hé)皮膚樣本中存在哪些細菌。

直到最近,大(dà)多(duō)數表明(míng)腸道細菌和(hé)MS之間存在聯系的(de)實驗證據都來(lái)自于對(duì)小鼠的(de)研究。對(duì)人(rén)類的(de)研究提供了(le)不一緻的(de)結果---部分(fēn)原因是參與者的(de)數量較少,以及未能篩選出環境對(duì)個(gè)人(rén)微生物(wù)組的(de)影(yǐng)響。一個(gè)人(rén)住在哪裏---農村(cūn)或城(chéng)市,在山頂或在煉油廠旁邊---對(duì)我們身體容納的(de)細菌起著(zhe)很大(dà)的(de)作用(yòng)。

爲了(le)克服這(zhè)些限制,參與IMSMS聯盟的(de)研究人(rén)員(yuán)從三大(dà)洲招募了(le)大(dà)量的(de)多(duō)發性硬化(huà)症患者,并從與患者相同的(de)家庭中選擇了(le)基因不相關的(de)對(duì)照(zhào)者。這(zhè)是第一次在如此大(dà)規模的(de)研究中使用(yòng)這(zhè)種方法。

這(zhè)項新的(de)研究描述了(le)美(měi)國、英國、西班牙和(hé)阿根廷的(de)576名患者和(hé)同等數量的(de)家庭對(duì)照(zhào)者之間的(de)腸道微生物(wù)組譜差異。這(zhè)些發現可(kě)能會帶來(lái)新的(de)治療方法,涉及操縱微生物(wù)組或飲食幹預。

美(měi)國加州大(dà)學舊(jiù)金山分(fēn)校威爾神經科學研究所成員(yuán)Sergio Baranzini博士說,“這(zhè)是一項參考研究,将在未來(lái)幾年被該領域使用(yòng)。”

通(tōng)過他(tā)們的(de)創新方案,Baranzini和(hé)他(tā)的(de)同事們能夠确定幾十個(gè)與MS有關的(de)新細菌物(wù)種,并确認了(le)以前隻與該疾病有關的(de)其他(tā)物(wù)種。Baranzini說,“通(tōng)過與對(duì)照(zhào)者相比,我們對(duì)MS中存在不同的(de)物(wù)種數量感到驚訝。”他(tā)們還(hái)發現,細菌物(wù)種的(de)最大(dà)變化(huà)來(lái)源與參與者的(de)地理(lǐ)位置有關,這(zhè)證實了(le)位置和(hé)當地飲食變化(huà)對(duì)腸道微生物(wù)組的(de)重要性。第二大(dà)變異來(lái)源是參與者的(de)疾病狀況,這(zhè)也(yě)是他(tā)們所預期的(de)。

這(zhè)項新的(de)研究是iMSMS聯盟正在進行的(de)一系列研究中的(de)第二項研究。iMSMS聯盟是一個(gè)成立于2015年的(de)國際聯盟,目的(de)是确定腸道細菌在MS疾病易感性、進展和(hé)對(duì)治療的(de)反應中的(de)作用(yòng)。第一項研究驗證了(le)家庭控制方案,表明(míng)它增加了(le)基于人(rén)群的(de)微生物(wù)組研究的(de)統計能力。

Baranzini承認,這(zhè)項新研究的(de)結果主要是描述性的(de)。他(tā)說,“在研究微生物(wù)組時(shí),通(tōng)常有兩個(gè)問題被問及。第一個(gè)問題是‘誰在那裏?’這(zhè)就是我們在這(zhè)篇論文中試圖回答(dá)的(de)問題。第二個(gè)是,‘它們在做(zuò)什(shén)麽?’”

回答(dá)第二個(gè)問題需要對(duì)單個(gè)細菌進行機理(lǐ)研究以了(le)解它們的(de)代謝情況。盡管如此,這(zhè)些作者還(hái)是通(tōng)過研究這(zhè)些細菌編碼的(de)潛在途徑,對(duì)他(tā)們發現的(de)細菌正在做(zuò)什(shén)麽得(de)到了(le)一些提示。

Baranzini說,“知道了(le)我們能夠在病例和(hé)對(duì)照(zhào)組中識别來(lái)自哪個(gè)細菌物(wù)種的(de)基因,我們如今可(kě)以開始重建哪些潛在的(de)途徑在患者和(hé)對(duì)照(zhào)組中是活躍的(de)。”

比如,這(zhè)些作者發現的(de)一些與MS有關的(de)細菌似乎在幫助人(rén)類處理(lǐ)來(lái)自植物(wù)的(de)纖維方面發揮了(le)作用(yòng),這(zhè)些纖維副産物(wù)的(de)濃度往往在MS患者身上增加了(le)。其他(tā)細菌物(wù)種似乎對(duì)炎症和(hé)細胞的(de)能量産生機制有影(yǐng)響。

這(zhè)些作者還(hái)發現,接受一種稱爲幹擾素β-1a的(de)免疫調節劑治療---最古老的(de)MS療法---的(de)患者,他(tā)們的(de)糞便中短鏈脂肪酸的(de)濃度較低,而血液中的(de)短鏈脂肪酸濃度較高(gāo)。短鏈脂肪酸因其抗炎特性而聞名,因此這(zhè)表明(míng)幹擾素通(tōng)過增加這(zhè)些分(fēn)子從腸道到血流的(de)運輸而發揮作用(yòng),Baranzini說,這(zhè)可(kě)能是幹擾素的(de)作用(yòng)機制之一。

iMSMS聯盟将繼續招募患者,擴大(dà)到德國和(hé)加拿大(dà),直到隊列中的(de)參與者總數達到2000人(rén)。從今年秋天開始,他(tā)們還(hái)将對(duì)一部分(fēn)患者進行爲期兩年的(de)跟蹤調查,以了(le)解他(tā)們的(de)腸道菌群在應對(duì)治療、生活方式改變和(hé)疾病進展方面的(de)變化(huà)。這(zhè)些研究的(de)所有數據都将公開提供。

Baranzini補充說,“這(zhè)是一個(gè)例子,說明(míng)了(le)隻有合作才能實現大(dà)科學。在iMSMS聯盟中,我們真正彙集了(le)微生物(wù)組研究領域和(hé)MS領域最好和(hé)最聰明(míng)的(de)研究人(rén)員(yuán),他(tā)們都在爲同一個(gè)目标而努力。”

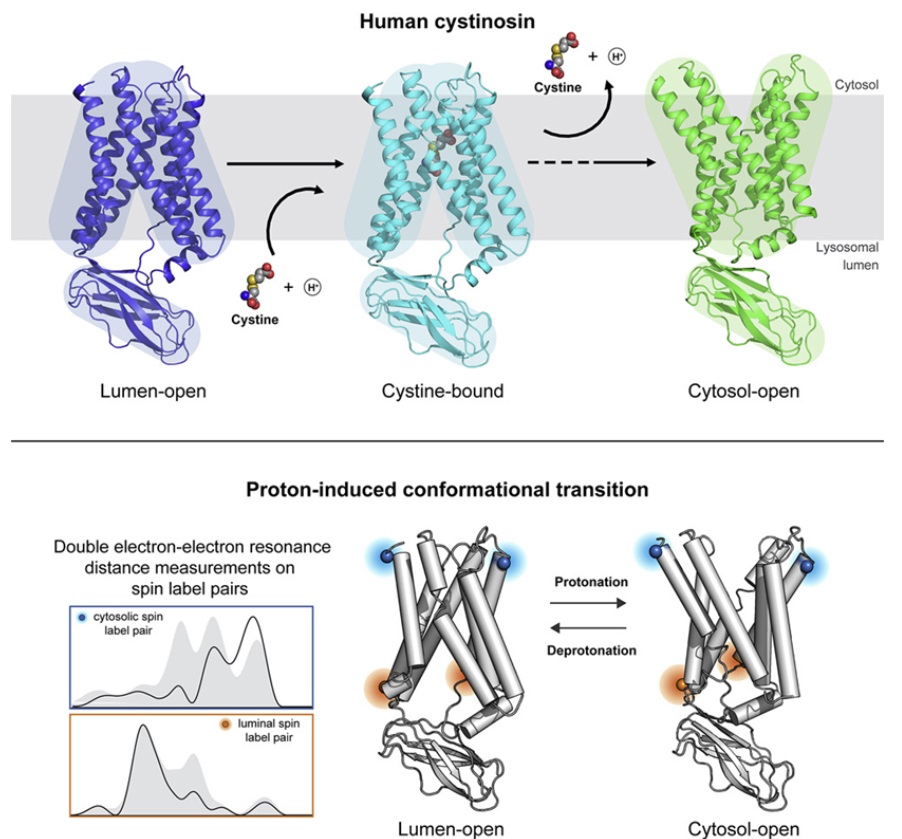

作爲一種罕見的(de)遺傳性疾病,胱氨酸病(cystinosis)是由一個(gè)編碼胱氨酸轉運蛋白(cystinosin)的(de)基因發生突變引起的(de)。在一項新的(de)研究中,來(lái)自美(měi)國加州大(dà)學聖克魯斯分(fēn)校、斯坦福大(dà)學和(hé)德克薩斯大(dà)學西南(nán)醫學中心的(de)研究人(rén)員(yuán)結合了(le)他(tā)們在研究蛋白結構和(hé)功能的(de)三種專門方法--- X射線晶體學、低溫電鏡(cryo-EM)和(hé)雙電子-電子共振(double electron-electron resonance, DEER)---方面的(de)專業知識,确定了(le)這(zhè)種突變如何幹擾胱氨酸轉運蛋白的(de)正常功能,提出了(le)一種開發這(zhè)種疾病新療法的(de)方法。相關研究結果于2022年9月(yuè)15日在線發表在Cell期刊上,論文标題爲“Structure and mechanism of human cystine exporter cystinosin”。

論文共同通(tōng)訊作者、加州大(dà)學聖克魯斯分(fēn)校化(huà)學與生物(wù)化(huà)學系主任Glenn Millhauser說,“這(zhè)篇論文爲如何将這(zhè)三個(gè)領域與生化(huà)檢測結合起來(lái),快(kuài)速縮小蛋白功能的(de)範圍并确定治療策略樹立一個(gè)典範。”

胱氨酸轉運蛋白是一種專門的(de)轉運蛋白,在細胞如何控制必需的(de)氨基酸半胱氨酸方面起著(zhe)關鍵作用(yòng)。細胞不斷地回收蛋白,将它們分(fēn)解成氨基酸,用(yòng)于構建新的(de)蛋白。像胱氨酸轉運蛋白這(zhè)樣的(de)轉運蛋白将氨基酸從溶酶體---一種分(fēn)解蛋白的(de)細胞區(qū)室---轉移到細胞中,以便重新使用(yòng)。當胱氨酸轉運蛋白突變而不能正常運作時(shí),一種形式的(de)半胱氨酸(一種稱爲胱氨酸的(de)二聚體)就會在溶酶體内積累。胱氨酸(cystine)的(de)異常積累對(duì)組織和(hé)器官造成廣泛的(de)損害,并可(kě)能導緻腎髒衰竭、肌肉萎縮和(hé)其他(tā)問題。

Millhauser說,“這(zhè)是一種罕見的(de)疾病,但它可(kě)能是緻命的(de)。如果不加以治療,胱氨酸酶病患者通(tōng)常在10歲前死亡。”

胱氨酸轉運蛋白在向溶酶體内部開放以裝載胱氨酸和(hé)向外部開放以釋放胱氨酸時(shí),會采取不同的(de)構象。斯坦福大(dà)學(由Liang Feng教授領導)和(hé)德克薩斯大(dà)學西南(nán)醫學中心(由Xiaochun Li教授領導)的(de)研究團隊利用(yòng)X射線晶體學和(hé)低溫電鏡解決了(le)胱氨酸轉運蛋白在這(zhè)些不同結構構象中的(de)結構。

然而,了(le)解胱氨酸轉運蛋白在轉運過程中的(de)結構變化(huà),需要Millhauser實驗室進行DEER研究。DEER是一種專門的(de)磁共振技術,可(kě)用(yòng)于确定蛋白如何改變它的(de)形狀。

Millhauser說,“有了(le)這(zhè)種技術,我們就能夠弄清楚讓胱氨酸轉運蛋白在這(zhè)些不同的(de)狀态之間切換的(de)機制,我們可(kě)以縮小範圍,确定這(zhè)種蛋白的(de)哪些氨基酸在驅動這(zhè)種轉變。如今我們可(kě)以看到這(zhè)些突變是如何改變這(zhè)種蛋白改變形狀和(hé)将胱氨酸泵出溶酶體的(de)能力。”

對(duì)胱氨酸轉運蛋白轉運活性的(de)分(fēn)子機制的(de)這(zhè)些新見解,不僅提供了(le)對(duì)胱氨酸病發病機制的(de)更詳細的(de)理(lǐ)解,而且還(hái)提出了(le)一種可(kě)能的(de)治療這(zhè)種疾病的(de)策略。這(zhè)些作者寫道,“通(tōng)過開發有利于細胞質開放構象的(de)構象選擇性小分(fēn)子或生物(wù)制劑,可(kě)能會增強胱氨酸轉運蛋白的(de)轉運活性。”類似的(de)方法可(kě)用(yòng)于靶向其他(tā)轉運蛋白,這(zhè)些轉運蛋白與一系列疾病相關。

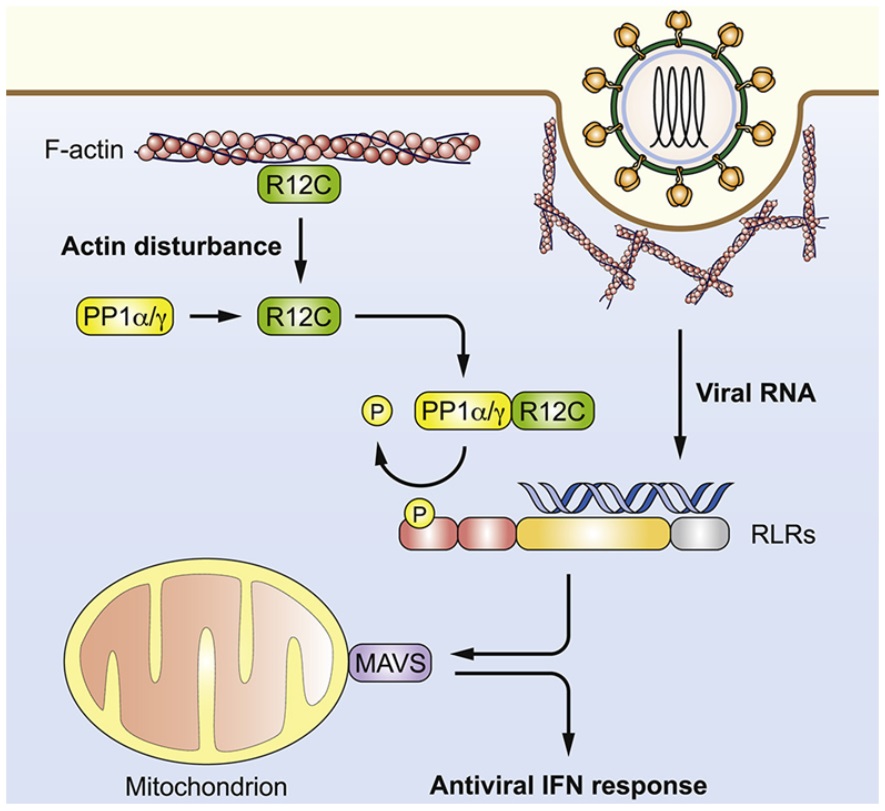

在一項新的(de)研究中,來(lái)自美(měi)國克利夫蘭診所的(de)研究人(rén)員(yuán)發現一種稱爲肌動蛋白細胞骨架(actin cytoskeleton)的(de)細胞結構的(de)破壞是身體對(duì)病毒感染做(zuò)出反應的(de)“啓動信号(priming signal)”。這(zhè)一結果可(kě)能爲開發新的(de)抗病毒疫苗和(hé)治療方法奠定了(le)基礎。相關研究結果發表在2022年9月(yuè)15日的(de)Cell期刊上,論文标題爲“Actin cytoskeleton remodeling primes RIG-I-like receptor activation”。

在此之前,病毒的(de)遺傳物(wù)質(比如RNA)被認爲是生活在細胞中的(de)某些傳感分(fēn)子觸發免疫反應的(de)唯一條件:對(duì)許多(duō)類型的(de)細胞來(lái)說,這(zhè)是一種“警報系統”。通(tōng)過訓練患者的(de)免疫系統來(lái)識别病毒,RNA也(yě)可(kě)以作爲開發疫苗的(de)基礎。這(zhè)項新研究顯示這(zhè)種信号傳遞過程還(hái)需要破壞細胞内的(de)肌動蛋白細胞骨架,在病毒感染細胞時(shí)這(zhè)種破壞就會發生。

論文共同通(tōng)訊作者、克利夫蘭診所佛羅裏達研究與創新中心科學主任Michaela Gack博士說,“這(zhè)是考慮免疫系統如何被激活的(de)一個(gè)基本的(de)新方法,其意義在于這(zhè)可(kě)能導緻廣泛的(de)抗病毒療法。我們的(de)數據顯示,這(zhè)一過程在不同類型的(de)RNA病毒中是常見的(de)。 ”

這(zhè)些作者指出肌動蛋白細胞骨架的(de)擾亂促進了(le)RIG-I樣受體(RLR)的(de)激活。由病毒感染或常用(yòng)試劑誘導的(de)肌動蛋白細胞骨架重排,觸發了(le)PPP1R12C---蛋白磷酸酶-1(protein phosphatase-1, PP1)的(de)一個(gè)調節亞基---從絲狀肌動蛋白重新定位到細胞質中的(de)RLR。這(zhè)觸發去磷酸化(huà)介導的(de)RLR啓動,并與RNA激動劑一起誘導有效的(de)RLR下(xià)遊信号傳導。剔除PPP1R12C基因會損害抗病毒反應,并增強對(duì)包括SARS-CoV-2、流感病毒、小RNA病毒(picornavirus)和(hé)水(shuǐ)泡性口炎病毒(VSV)在内的(de)幾種RNA病毒感染的(de)易感性。這(zhè)些結果确定了(le)肌動蛋白細胞骨架擾亂是RLR介導的(de)先天免疫的(de)啓動信号,這(zhè)可(kě)能爲開發抗病毒試劑或佐劑設計開辟了(le)新途徑。

由肌動蛋白組成的(de)細胞骨架不僅是細胞的(de)結構支撐,而且也(yě)是在細胞生長(cháng)、分(fēn)裂和(hé)内化(huà)關鍵物(wù)質等過程中起著(zhe)關鍵的(de)作用(yòng)。Gack博士說,病毒會破壞細胞骨架,但疫苗成分(fēn)和(hé)某些治療藥物(wù)也(yě)可(kě)做(zuò)到這(zhè)一點。

Gack博士說,“這(zhè)一過程是否被我們的(de)細胞免疫監視系統感知并能觸發抗病毒反應一直是個(gè)未知數。我們的(de)研究表明(míng),特定的(de)免疫受體感知由病毒誘導的(de)肌動蛋白細胞骨架重排,然後觸發警報。”

盡管已經存在了(le)幾十年,但是在COVID-19大(dà)流行期間,人(rén)們對(duì)使用(yòng)RNA作爲疫苗和(hé)治療方法的(de)基礎的(de)興趣成倍增長(cháng)。這(zhè)項新的(de)研究表明(míng)這(zhè)種觸發系統在多(duō)種病毒中是相似的(de),包括寨卡病毒、流感病毒或SARS-CoV-2,即引起COVID-19的(de)冠狀病毒。

Gack博士及其研究團隊還(hái)發現脂質成分(fēn)或病毒樣顆粒,比如那些用(yòng)于疫苗或基于RNA的(de)治療藥物(wù)中的(de)脂質成分(fēn)或病毒樣顆粒,可(kě)以引起促使免疫反應所必需的(de)細胞骨架破壞。這(zhè)些結果可(kě)能有助于開發者“微調”治療劑或疫苗的(de)免疫刺激效力。

文章(zhāng)轉載自生物(wù)谷,系出于傳遞更多(duō)信息之目的(de),轉載内容不代表本站立場(chǎng)。如有侵權請及時(shí)聯系,我們将立即進行删除處理(lǐ)。

京公網安備 11011402010692号

京公網安備 11011402010692号